Nel 2004, poco dopo la pubblicazione dell’album Terre di passo, un giornalista intervistò Aurelio Citelli per una rivista di musica. Qualche giorno dopo, l’intervistatore trasmise all’intervistato la trascrizione del colloquio al fine di correggere il testo. Come normalmente avviene, Aurelio emendò il testo apportando anche qualche modifica: questo suscitò la contrarietà del redattore che, stizzito, decise di non pubblicare l’intervista. Considerato che, forse, è di qualche interesse per i nostri tre lettori, pubblichiamo quell’intervista rimasta quasi vent’anni nel cassetto. Con buona pace del giornalista…

Musica come impegno

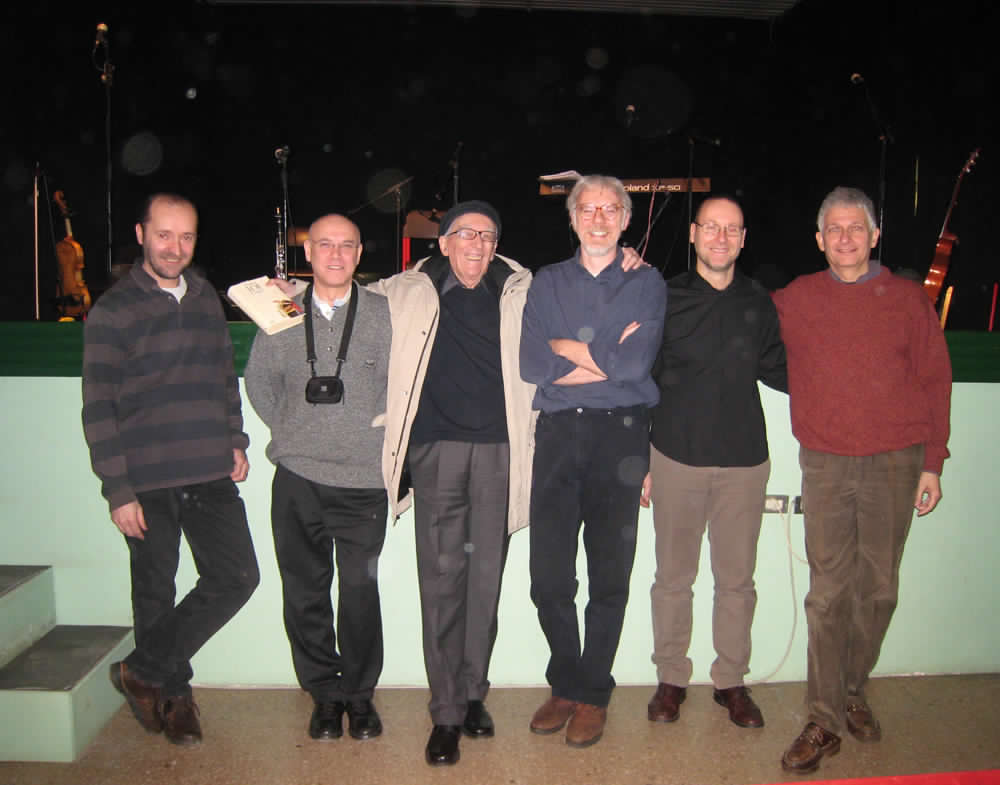

I lombardi Barabàn suonano insieme da 21 anni. Il loro più recente progetto discografico, “Terre di Passo”, è riconosciuto da pubblico e critica come uno dei più interessanti degli ultimi tempi. Abbiamo raggiunto al telefono Aurelio Citelli, membro storico del gruppo, per parlare della musica passata e dei suoni del presente.

Partiamo proprio dal disco: Terre di Passo coniuga ricerca musicale da un lato e impegno e denuncia sociale e civile dall’altro. Come si conciliano, secondo Barabàn, questi due aspetti?

A Barabàn non è mai piaciuto rappresentare il mondo popolare in modo banale. La colonna sonora della “tradizione” non era costituita solo da ballate bucoliche e balli: c’era anche una spaventosa povertà, la drammaticità della guerra, l’emigrazione. E tutto ciò, oltre ad essere vissuto, veniva anche cantato. Il nostro percorso è stato teso, fin dagli esordi, a coniugare la ricerca – il più possibile rigorosa e diretta anche al “contesto” socio-culturale di cui il patrimonio musicale è espressione – al momento spettacolare, sintesi in cui è importante, oltre all’estetica e alla riesecuzione musicale, anche il messaggio culturale. Ecco perché, insieme alle musiche da festa cantiamo canzoni scomode, dolorose, come i canti contro la guerra, brani dal forte impegno civile.

Con Terre di Passo abbiamo cercato di andare oltre attualizzando il messaggio, allargando gli orizzonti, utilizzando lingue, colori e sonorità diverse. Ci siamo concentrati soprattutto sui testi e fondamentale è stato il rapporto con Franco Loi, uno dei maggiori poeti italiani viventi. Loi utilizza una lingua tutta sua, piena di musicalità, passione, amore, gioia, dolore. Dalla sua vastissima produzione abbiamo scelto alcune liriche che riguardano gli anni della Seconda guerra mondiale. Ispirandomi ad un altro grande scrittore ligure scomparso nel 2001, Francesco Biamonti, ho scritto e composto il brano che dà il titolo all’album e che costituisce un po’ la chiave di comprensione di tutto l’album: le terre di confine, i passaggi, l’Italia come ponte verso mondi e culture “altre”. Nel disco, inoltre, riaffiora spesso il tema della marginalità, non solo riferita alle persone ma anche alla cultura, alla musica, alla storia e alla memoria.

Parliamo ancora del disco: come lavorano i Barabàn per la realizzazione di un album?

Lavorano duro. Terre di passo è stato concepito e scritto nell’arco di cinque anni. Ho composto gran parte delle musiche e successivamente vi è stato un lavoro di adattamento effettuato in collaborazione con gli altri componenti del gruppo. Per quanto concerne i cantati mi sono confrontato spesso con Franco Loi: ci trovavamo a casa sua, ascoltavamo i demo che gli preparavo, talvolta correggeva i miei errori di dizione. Poi, tra le montagne di libri di casa sua si parlava di tutto: di politica, poesia, New York, Milano. Quegli incontri, che gli chiedevo per essere certo di non aver stravolto il senso delle sue liriche, si tramutavano spesso in “lezioni” di grande interesse. C’è stato poi il lavoro di produzione che, come accade ormai da oltre quindici anni, è interamente realizzato da ACB, la piccola etichetta della nostra Associazione. Registriamo nel nostro studio, la grafica la cura Giuliano Grasso, il mixaggio è frutto del lavoro comune. È tutto realizzato artigianalmente, con la massima cura possibile e con attrezzature digitali di ottima qualità; un’esperienza molto bella e funzionale per musicisti-lavoratori come noi: ci permette di registrare e mixare quando siamo liberi da impegni e di essere proprietari della nostra musica e del nostro lavoro.

Folk, world music, folk revival, musica di tradizione, musica etnica: ci aiuti a fare un po’ di chiarezza a livello di terminologia e di mania di etichettare i generi?

Barabàn ha intrapreso una strada che, sebbene basata sulla valorizzazione della cultura di tradizione orale, tende a rompere gli steccati, le etichette, le classificazioni. Non ci piace etichettarci. In Terre di passo i brani di tradizione orale non sono molti. C’è però un modo di suonare, una sensibilità, un modo di interpretare la musica che sicuramente arriva da lì. Siamo partiti dalla tradizione, lavoriamo continuamente sulla memoria, non solo quella legata al patrimonio musicale ma anche quella del lavoro, della vita delle persone. Terre di Passo è, in gran parte, un disco di nuove composizioni; c’è, poi, la cover live di Canzone del Maggio, di Fabrizio De André, con strofe inedite che Faber cantò negli anni Settanta al Festival di Re Nudo che si tenne a Milano. Ci siamo confrontati con le opere di Loi, Biamonti e De André, tre grandi scrittori-poeti contemporanei di origini liguri. È una singolare coincidenza, forse da mettere in relazione all’esigenza (di noi milanesi) di guardare verso nuovi mondi, orizzonti, culture. In questo miscuglio di culture, lingue, suoni e stili musicali, credo che i generi e le etichette siano davvero inadeguati.

Dal vostro osservatorio, di un’esperienza che dura da tanti anni, come vedete lo stato di salute di questo tipo di musica oggi in Italia?

Confesso di non essere particolarmente interessato a quello che accade nel “mondo folk”: non mi attrae particolarmente. Del resto, a parte rari casi, non mi sembra che questa musica abbia espresso grandi cose ultimamente. Ci si è, un po’ tutti, fermati. Mi attraggono esperienze più di confine, di ricerca. Prediligo i musicisti che – avendo alle spalle un lavoro di ricerca e di studio di un repertorio – sperimentano, innovano, non propongono stancamente l’ennesima versione di Donna Lombarda. Occorre rimettersi in discussione, tentare soluzioni nuove, abbandonare il consueto che talvolta rischia di diventare consunto. Penso che la musica di tradizione italiana necessiti di progetti seri, moderni, aperti ai cambiamenti della società perché altrimenti rimaniamo inchiodati a una musica sentita e risentita che alla lunga rischia di annoiare. C’è poi un equivoco enorme che circola indisturbato: non credo che basti cantare in dialetto per essere “tradizionali”, per fare musica “popolare”. Anzi. L’uso del dialetto che fanno taluni gruppi o cantautori – oggi di tendenza – lo trovo regressivo. E poi dov’è questo rinascimento del folk revival di cui si è discusso in taluni convegni recentemente organizzati? Sono più di vent’anni che in Italia esistono gruppi e musicisti poco conosciuti, che fanno buona musica rinnovandola pur mantenendo un legame con la tradizione. Alcuni di questi guardano lontano, affinano stili musicali, studiano e ricostruiscono repertori spesso dimenticati. Ci sono esperienze interessanti, al Nord come al Sud.

Ci aiuti a fare un po’ la storia del vostro gruppo?

La storia inizia alla fine del 1982 quando Vincenzo Caglioti (organetto diatonico), Giuliano Grasso (violino), Guido Montaldo (fiati) ed io, abbiamo deciso di creare un gruppo che si dedicasse alla ricerca e alla riproposta della musica popolare dell’area lombarda. Guido nell’1995 ha abbandonato il progetto. Al nucleo iniziale si sono poi aggiunti Paolo Ronzio (chitarra, cornamuse) Diego Ronzio (percussioni, clarinetto) e, infine, nel 2003 il bassista Alberto Rovelli. Fortunatamente la litigiosità tipica di questo mondo ci è estranea: vi è un equilibrio interno molto bello, con personalità diverse dal punto di vista musicale e umano che sono un elemento di arricchimento. Questo, insieme a una chiarezza d’intenti e una forte motivazione a fare lavori di “qualità”, ha privilegiato l’attenzione nei confronti delle idee e dei progetti produttivi più che sulle rivalità o sulle beghe da cortile. Ogni anno allestiamo spettacoli diversi, abbiamo una nostra piccola etichetta discografica che realizza, oltre ai lavori di Barabàn, anche progetti di altri ensamble (come la Compagnia Strumentale Tre Violini o la Compagnia Sunadur di Ponte Caffaro) e produzioni con documenti originali registrati “su campo”. Ci sono poi le attività legate alla didattica, alla divulgazione e alla promozione della musica di tradizione orale. Realizziamo progetti per enti pubblici e società, organizziamo stage, produciamo video, mostre e pubblicazioni. È un’attività parallela a quella che si svolge sulle scene ma altrettanto importante e di grande utilità.

Hai fatto riferimento alla tradizione e alla cultura orale: c’è ancora spazio per la ricerca in questo senso in Italia ?

Qualche anno fa ero abbastanza pessimista ma mi sono ricreduto. Penso che ci siano ancora spazi: occorre però rinnovare metodi d’indagine e modalità di documentazione. Sono reduce da una settimana di registrazioni sui campanili della Bergamasca perché produrremo prossimamente un CD sulle campane e sulle campanine bergamasche, una tradizione importante e di grande pregio; non si tratta di una scoperta perché esistono già raccolte di questi repertori. Credo tuttavia che sia importante documentare la tradizione oggi, realizzare una fotografia di questo repertorio. Non ci interessa fare dell’archeologia sonora: ci preme documentare il presente. In questi giorni, poi, ho ultimato il montaggio del video Le voci dei pifferai, dedicato ai suonatori di piffero contemporanei. Anche nei confronti di questa straordinaria tradizione musicale c’è ancora molto da dire e da capire. E, sotto il profilo tecnico, è ormai indispensabile lavorare a tutto campo, non basta più registrare il sonoro. Per documentare seriamente, per capire, per comunicare, è importante usare l’immagine, mezzo di comunicazione che ancora stenta ad entrare nelle abitudini dei ricercatori (a parte Carpitella, che fu uno dei primi a comprenderne il significato, pochi altri hanno seguito il suo esempio). Ci sono poi repertori, storie di comunità, famiglie o persone che meritano di essere indagati, salvati. Non si finisce mai di raccogliere e raccontare la memoria.

All’ultima domanda in parte hai già risposto: ci sono colleghi che vi piacciono di più e colleghi che vi piacciono di meno ?

Ci sono musicisti con cui abbiamo iniziato tanti anni fa la nostra esperienza che hanno intrapreso una carriera interessante e hanno avuto la possibilità di emergere. Io sono molto contento di questo. Apprezzo chi valorizza la cultura di tradizione orale, le esperienze di cui poco o nulla si occupano i mezzi di comunicazione. Apprezzo gruppi e associazioni che operano sul territorio in modo volontario, che salvano patrimoni e repertorio musicali dall’incuria e dall’indifferenza. Apprezzo quei giornalisti radiofonici, critici, organizzatori, liutai, studiosi e distributori discografici che occupandosi di musiche e culture “altre”, operano con serietà, competenza e passione.